「提案できる営業マン」を目指して!

今まではお客様から「これ作って・・・」「こんなものあるかな・・・」とおっしゃっていただいてから動くという

ことが多かったのですが、今弊社では営業部員全員が「提案できる営業になろう!」と、日々いろいろな

ことを考えています。それにはお客様のことをいつも考えて、本当に必要なものは何か、どうやったらお客様の業

責を伸ばせるのかなど、いろいろな角度で検討することが大切なこととなります。

そういう私は、時には的外れなことを提案するかもしれませんが、役に立ちたいという気持ちからですの

で、寛大な目で見てやってください。

これからも「提案できる営業マン」を目指して、全員で努力していきます。

印刷技術 過信は禁物

枚葉印刷機で印刷する時には、1枚1枚印刷機に紙を送り込んで印刷していきます。

そこで気を付けることの1つに、針とびがあります。

針とびとは、印刷用紙ごとに印刷位置がずれてしまうことです。

印刷位置がずれてしまうというのがどういう事かと言いますと、例えば下図のような絵柄の印刷物があるとします。

絵柄のまわりにトンボが付いています。トンボの詳しい説明は、

こちらの記事をご覧ください。

針とびせずに正しい状態で印刷したものを重ねてみるとトンボや絵柄がぴったり重なりあいます。

同じ位置に印刷された印刷物を重ね合わせた状態のイメージ画像です。トンボや絵柄が重なり合っているのがわかります。

しかし、針とびしてしまっているものがあると下図のようになります。

トンボや絵柄がまったく重なり合っていません。

印刷物を断裁するときには1枚ずつ切っていくのではなく、何枚も紙を重ねて切っていきます。正しい位置で印刷されたものは何枚重ねても絵柄は常に同じ位置にあるので、トンボなどを基準にして断裁するとどれも同じ位置で仕上がります。しかし針とびして印刷の位置がずれてしまっていると正しい位置で断裁することができないので不良品となってしまいます。

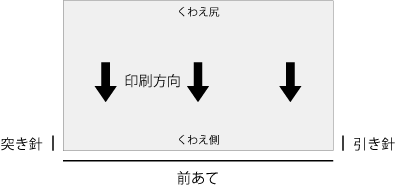

印刷機には”前あて”と呼ばれるものと”針”と呼ばれるものがありこれらを基準にすべての紙で印刷位置が同じになるように調整しています。

また、上の図を見てわかるとおりに針には、”突き針”と”引き針”の2種類があります。

印刷するときには2つとも調整するのではなく、印刷の基準を突き側にするのか引き側にするのか決めて基準にする方の針のみを調整していきます。

最近の印刷機では、針とびが起こると音で鳴らしてくれてとても便利なのですが、それに頼りすぎてしまうと印刷事故の原因になってしまいます。

それは、針のところについているセンサーの感度の具合で針とびしているのに音が鳴らないなんてこともあるからです。

センサーの感度を調整すれば治ることなのですが、音が鳴っていないから大丈夫だろうという過信は禁物ですね。

必ず印刷中に紙を抜き取って、とんでいないか確認することが重要です。

トンボとは(印刷用語)

トンボ

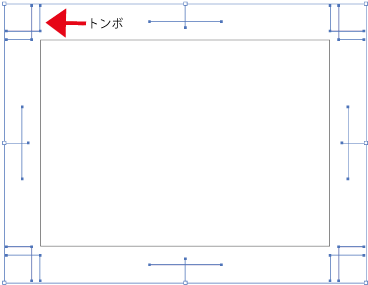

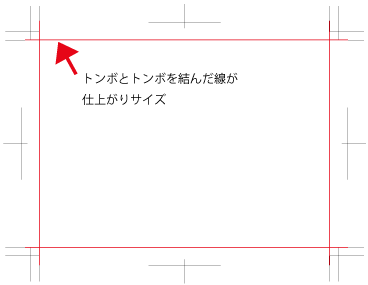

印刷用語で「トンボ(とんぼ)」とは、断裁の位置や、多色刷りの見当合わせのために印刷する印のことをいいます。

十字の形がとんぼに似ていることからこの名称で呼ばれているそうで、イラストレーター等では「トリムマーク」と呼ぶこともあります。

トンボは四隅と上下左右のセンターに刷り込みます。

仕上がりのサイズや位置などの基準となるので、印刷においてとても重要なものです。

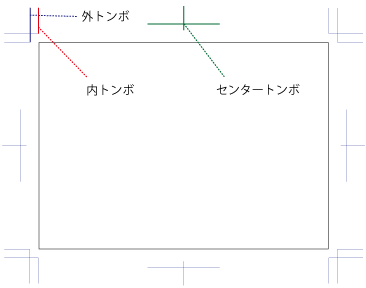

コーナートンボ・角トンボ

コーナートンボは、仕上がりの四隅に付いているトンボで、内トンボと外トンボがあります。

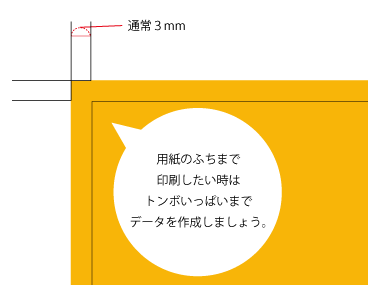

内トンボと外トンボの間隔は通常3mmです。

内トンボは仕上がりサイズを指し、内トンボ同士を結んだものが仕上がりサイズとなります。

内トンボから外トンボの間は裁ち落としのための塗り足し部分です。

センタートンボ

仕上がりのセンターを示すために描かれる十字型のトンボです。面付け作業を行う際にセンターがずれていないかを確認するためなどに使用されます。

その他にも「折りトンボ」といって折りの位置を示すために描かれるトンボなどもあります。

弊社ではデータ入稿の際、仕上がりサイズ+6mm(塗り足しの分)でのデータ作成をお願いしておりますが、印刷所によってはトンボが必須なところもあります。

スムーズな製品づくりのためにも入稿前にしっかりと確認することをおすすめ致します。

スポーツの秋!にシール?

先日、息子、娘の小学校の運動会がありました。

徒競争や組体操など様々な競技を楽しみました。娘は2年生で徒競争があり2位だったのですが、紙切れ1枚もらっただけでした。そこで私が思ったのは、低学年の子供たちには1位、2位をとった人に学校のオリジナルシールを肩に貼るなどすると喜ぶのにな、なんて思いました。子供ってシールがホント好きなんですよね。

弊社では小ロットのシールなども承っていますので、ぜひご利用ください。

色の表現方法について

すでにご存知の方も多いと思いますが、色の表現方法には、パソコンやテレビのモニタに使われるRGB(レッド、グリーン、ブルー)と、印刷物のCMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の2種類があります。

今回はこの2つをもっとわかりやすく説明したいと思います。RGBとCMYKの違いは、スポットライトと絵の具に例えられます。スポットライトは全てのスポットライトが一点に集中すると白くなります。光の混色であるRGBは、混ぜるほど色は白く明るくなり、鮮やかさが増します。これに対して絵の具は混ぜるほど色は濁り、黒になります。これにより、RGBとCMYKは、全く逆の性質であることがわかります。

このことから、CMYKはRGBに比べて色の再現領域が狭いため、RGBでは鮮やかな色も、CMYKに変換すると、濁った色になってしまうのです。RGBで印刷が出来れば良いのですが、RGBは光の3原色のため「光」は印刷出来ません。この色の落差を認識していないと、印刷をした際に色が変わってしまう事になるので、必ず確認をして作業しています。

デジタル画像の注意点

現在、お客様がご自分で撮影されたデジタル画像を原稿として入稿するケースは一般的となっています。

しかし手軽にデジカメで撮影出来てしまう分、印刷会社で画像をお預りして作業する際にトラブルが起こりやすくもなっているのです。

印刷物に適した解像度

印刷に適した画像データの解像度は、実寸で300dpi~400dpiです。

(モノクロ2階調の場合:1200dpiを推奨)

※サイズが大きなポスター等で使用する画像の場合、解像度は200dpi~300dpi程度で作成していただいても、遠目に見る場合には問題ありません。

解像度が低いとどうなるの?

右の画像は解像度が72dpiと350dpiの画像データの比較です。

右の画像は解像度が72dpiと350dpiの画像データの比較です。

パソコンのモニターで見ている場合、72dpiの解像度でも問題なく綺麗に見えます。

しかし実際に印刷されると、粗くぼやけた印象になってしまうのです。

解像度の確認方法

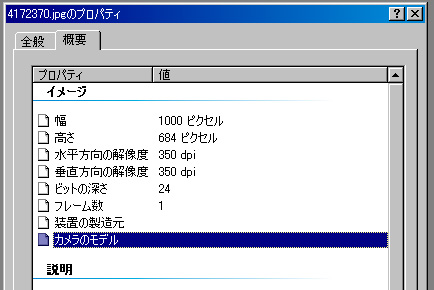

解像度の確認(Windowsの場合)

- 画像を右クリックし、プロパティを開く

- 概要タブを開く→詳細設定

サイズ(幅・高さのピクセル数)・解像度を確認してください。

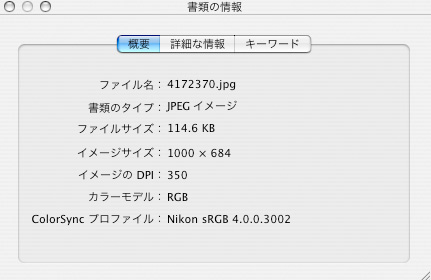

解像度の確認(Macintoshの場合)

- 確認したい画像をプレビューで開く

- [ツール]→[書類の情報]

サイズ(幅・高さのピクセル数)・解像度を確認してください。

「年末商戦」準備はいかがですか?

10月に入り朝晩はめっきり冷えてまいりました。今年も残すところ後3ヶ月、年末商戦に向けての準備は進んでおりますか?今年はあれもやりたい、これもやりたい・・・でも・・・。毎日頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。弊社ではお客様の声を聞かせてもらい、ニーズに合った提案を提供させていただいております。販促等でお悩みの方、是非一度お話をお聞かせください。

最近、当社のホームページにも掲載されていますが、変わったのぼり旗が登場しました。写真で見て面白いなと感じてはいましたが、サンプルを見ると想像以上に驚きました。ホームページの写真から興味を持たれた方は、当社にあるサンプルを是非ご覧ください。

- お電話でのお問い合わせは027-224-6245(営業時間:午前5:15~午後5:15)

- メールでのお問い合わせはコチラから

モバイルサイトはこちらから

上毎Webサイトが携帯からもご覧いただけます。QRコードを読み取ってアクセスしてください。(ただし、携帯では表示できないコンテンツもございます。ご了承ください)